世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス対策として手洗いが推奨されています。

普段よりもアルコール消毒液を使われている人が増えた影響なのか、フローリングにアルコール消毒液をこぼした跡が白くなって、拭いてもキレイにならないとの相談がありました。

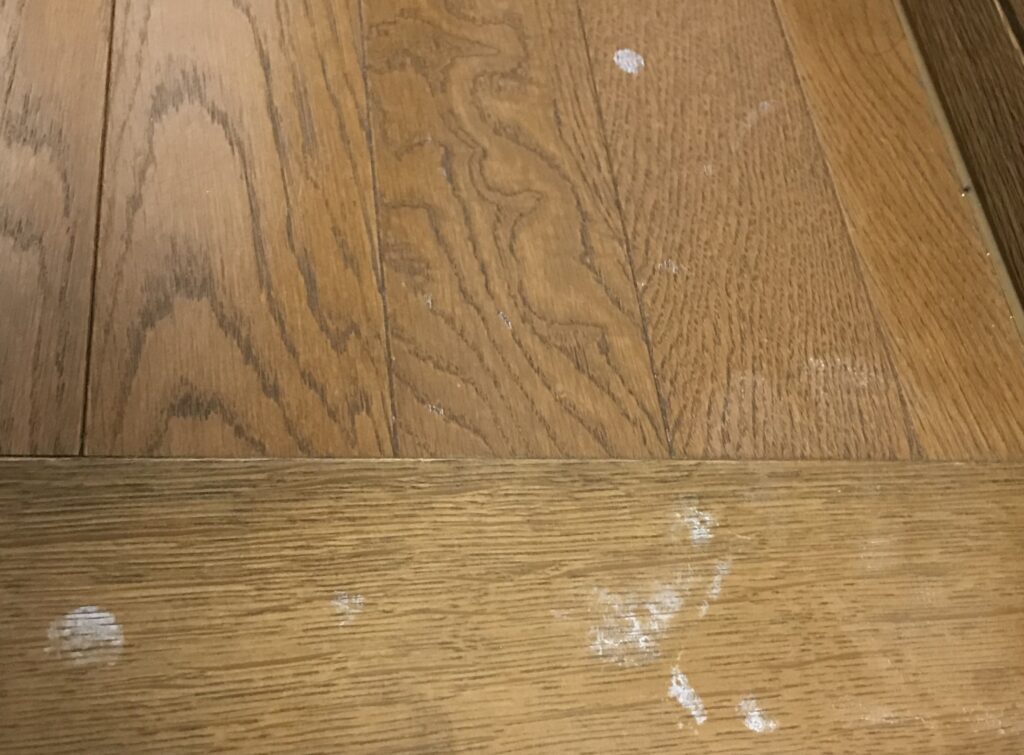

フローリングにアルコール消毒液をこぼして放置していると、上記の写真のように白いシミが出来ます。このシミは洗剤で拭いてもなかなか取れません。

しかし、無茶苦茶簡単に白いシミは取ることが出来ます。

その方法とは

- メラミンスポンジ

- ベビーオイル 又は サラダ油やキャノーラ油等

- 雑巾

- 水

を用意して下さい。

そして、メラミンスポンジを水で湿らせて、オイルをつけて汚れを拭くだけです。そして余計な水分は雑巾で拭いて下さい。見る見るうちにキレイに白濁は取れていきます。

なぜ、オイルが必要かというと、メラミンスポンジでフローリングを拭くと、ワックスが取れてしまうために、オイルで補うためです。

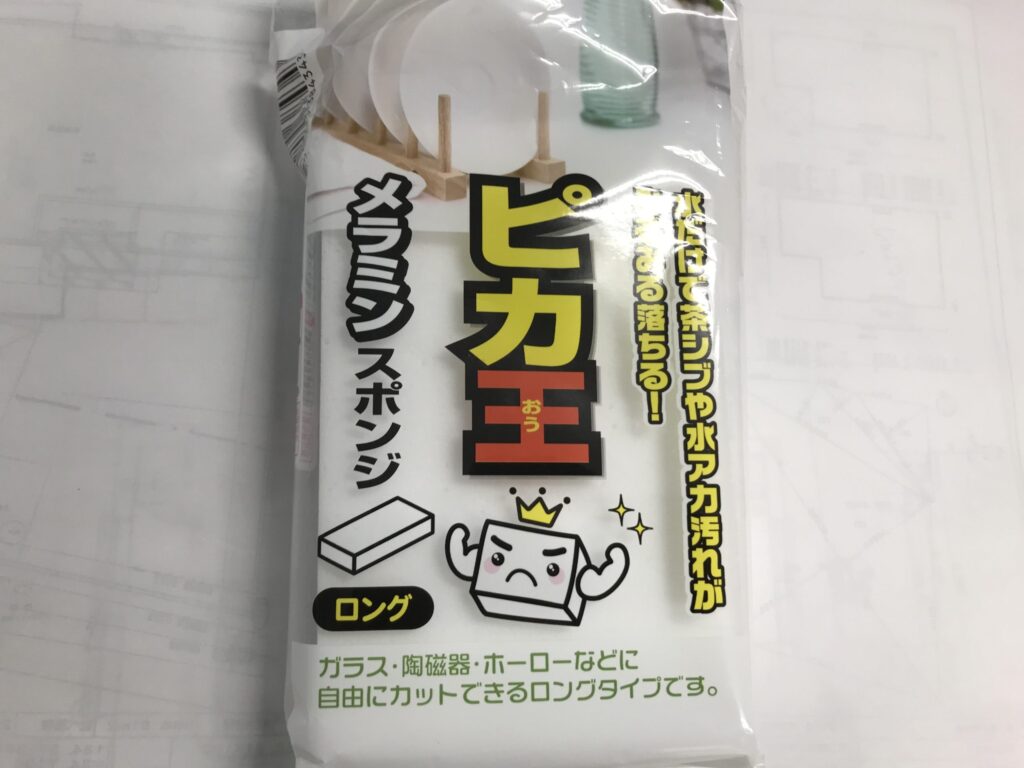

ちなみにメラミンスポンジは、下記の様な商品です。100均やホームセンターで販売しています。下記の商品は、ピカ王でローソン100で購入しました。

ホームセンターのメラミンスポンジと、100均のメラミンスポンジでは、硬さの違いがありますが、汚れの落ちやすさには変わりはないように思いますので、100均の商品で十分です。

下記の写真は、メラミンスポンジでアルコール消毒液の白濁を除去した後です。

キレイに除去する事が出来ますので、フローリングにアルコール消毒液をこぼした跡が白くなって困っている方は、試してみて下さい。うそのように取れます。

本当に簡単にきれいになりますので、騙されたと思って試してみて下さい。